Mit der Reise auf die Färöer betrete ich Neuland. Welche Faszination wird die Inselgruppe auslösen? Neben dem Urlaub spielt auch die Vor-Ort-Recherche für einen Beitrag in der geographie heute eine Rolle.

Und hier folgen nun die Reiseberichte, der aktuelleste steht immer vorn:

Freitag, 31. Juli 2020

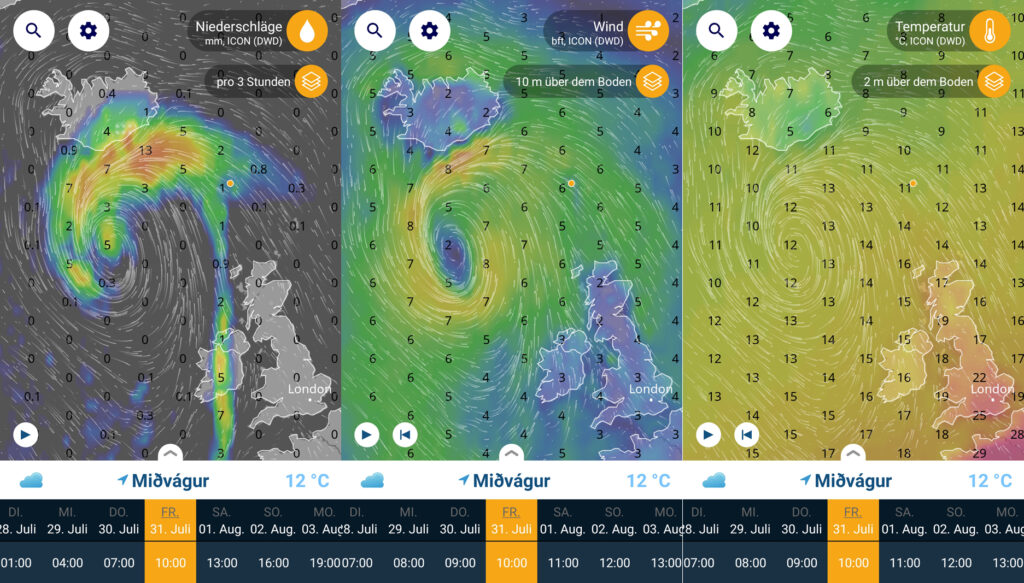

Die ganze Nacht über war es stürmisch und regnerisch, der Wind pfiff immer wieder lautstark um unser Haus, dass man wiederholt davon wach wurde. Beim ersten Blick nach draußen um 7:30 Uhr sah man tiefhängende Wolken, Schaumkronen auf dem Wasser im Hafen und dicke Tropfen in die großen Pfützen fallen – also nicht gerade das ideale Wetter. Ein Tiefdruckgebiet erreichte mit seinem Ausläufer die Färöer und bescherte das regenreiche und stürmische Wetter. Aber gut, vorerst mussten wir ja auch noch nicht hinaus.

Schon vor dem Frühstück haben wir unser Zimmer „aufgeklart“ und unsere Koffer weitgehend gepackt. Nach dem Frühstück blieb noch ein wenig Zeit bis zum Aufbruch. Inzwischen hatte sich die Wettersituation etwas beruhigt, zumindest konnten wir unser Gepäck ohne nass zu werden im Auto verstauen. Um 10:00 Uhr ging’s los Richtung Flughafen, die 7 km hatten wir in wenigen Minuten zurückgelegt. Schon auf dem kurzen Weg zum Flughafen brach die Wolkendecke etwas auf und wir sahen tatsächlich „stückchenweise“ blauen Himmel, die Sonne schafftes es, sogar die Landebahn auszuleuchten. Dies war wieder ein Beweis dafür, dass das Wetter auf den Färöer sehr schnell wechseln und vor allem auch von Region zu Region sehr unterschiedlich sein kann.

Zunächst vollzogen wir den „self check in“ und gaben gleich danach unser Gepäck auf. Auch hier klappt das alles problemlos, innerhalb von fünf Minuten war alles erledigt. Allerdings muss man bedenken, dass hier wohl fast nur die Passagiere eines Flugzeugs zurzeit einchecken und durch den „security check“ müssen.

Danach erfolgte erst die Rückgabe des Mietfahrzeugs, auch das war schnell erledigt.

Über Flightradar 24 konnten wir unser Flugzeug aus Kopenhagen kommend verfolgen, wussten dadurch, dass der Start pünktlich sein würde.

Die Zeit bis zum Start wurde nicht langweilig, weil der Airbus A320 der SAS direkt vor dem Terminalgebäude seine Parkposition hatte, so konnte man das Treiben rund um das Flugzeug beobachten.

(© Wolfgang Fraedrich)

Mit wenigen Minuten Verspätung hoben wir nach Nordwesten über den Fjord aufsteigend ab. Nach knapp zwei Stunden Flugzeit hatten wir dann unsere Zwischenlandung in Kopenhagen. Auch wenn heute etwas mehr los war als am Tag unserer Hinreise, war der Betrieb aufs Notwenigste reduziert. Viele der Restaurants und Geschäfte haben nach wie vor geschlossen, in einigen Geschäften waren nur noch leere Regale zu sehen. Sie haben wohl die Coronazeit nicht überstehen können.

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Pünktlich um 17:35 Uhr starteten wir Richtung Hamburg. Die Flugroute führte über den Südosten Dänemarks und nördlich an der Lübecker Bucht vorbei.

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Nach 45 Minuten Flug bei herrlicher Sicht – auch hier über eine eiszeitlich geprägte Landschaft – landeten wir wieder in Hamburg.

Donnerstag, 30. Juli 2020

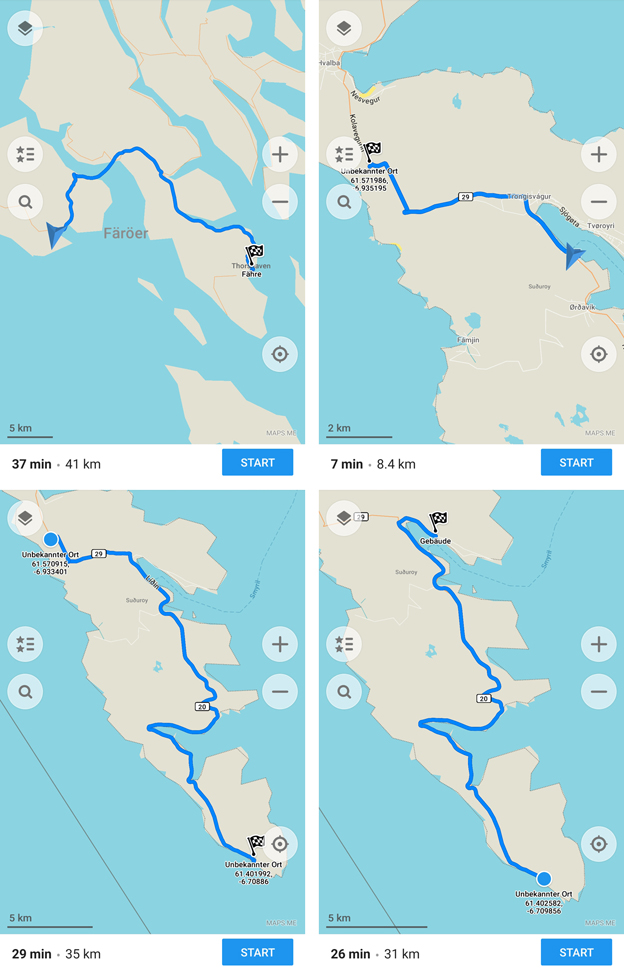

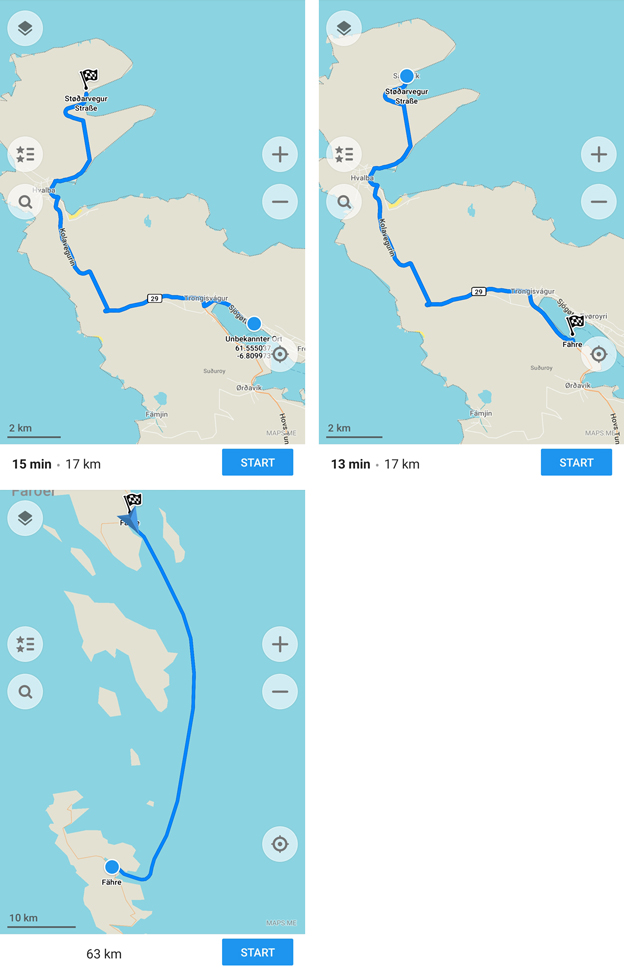

Der Wecker klingelte heute um 6:25 Uhr. Die Tagestour auf die südlichste Insel Suðuroy stand auf dem Programm und wir mussten um 8:15 Uhr am Fährschiffanleger im Hafen von Tórshavn sein.

(© MapsMe)

Erstmals schien die Sonne bei fast strahlend blauem Himmel in dieser Woche. Dadurch sahen wir den Hafen und das Regierungsviertel auf der Halbinsel Tinganes in Tórshavn heute in ganz anderem Licht. Überpünktlich angekommen reihten wir uns in die Warteschlange ein. Um 8:30 Uhr ging es auf die Fähre, die dann pünktlich um 8:45 Uhr ablegte.

(© Julius Fraedrich)

Nach genau zwei Stunden Fahrt (für 63 km) erreichten wir den Fährschiffanleger von Tvøroyri im Trongisvágsfjørður an der Ostküste Suðuroys.

(© Julius Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Von dort ging es als erstes auf der Straße Nr. 34 nach Norden. Schon bald hinter dem ersten Tunnel stellten wir unser Auto ab, um auf einer Schotterpiste zur Kohlemine Rangabotnur zu wandern, die wir nach etwa 600 m erreichten. Da es in der Mine aber extrem feucht ist, sind wir nur etwa 20 m hineingegangen. Vielmehr haben wir uns darauf beschränkt, die Steinkohle und die alten Gerätschaften in Augenschein zu nehmen. Offenbar besteht hier nach wie vor die Möglichkeit, Kohle käuflich zu erwerben, zahlreiche mit Kohle gefüllte Säcke stehen zum Verkauf bereit.

(© Julius Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

An den Hängen in diesem nach Norden offenen eiszeitlichen „Trog“ sieht man an mehreren Stellen, dass hier Kohle aus dem Berg geholt worden ist, so weisen z. B. verlassene Stolleneingänge darauf hin.

Der schöne Blick auf den Ausgang des „Trogs“ mit Blick auf den Ort Hvalba an einem der Ausläufer des Suðuroyarfjørður bot sich für einen Drohnenaufstieg an.

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Das Wetter war so gut wie perfekt – allerdings hatten wir die Vögel nicht auf der Rechnung, die in der Drohne einen potenziellen Feind sahen. Ein Regenbrachvogel (Numenius phaeopus) fühlte sich beim Anblick der Drohne offenbar unwohl und versuchte den „Feind“ zu attackieren. Um einer Kollision vorzubeugen, wurde der Drohnenflug nach wenigen Minuten abgebrochen, bei der Größe des Vogels wäre diese für beide Seiten eher „ungesund“ gewesen.

Im Anschluss daran fuhren wir über fast die gesamte Insel hinweg nach Süden bis zur südlichsten Ortschaft der Färöer, der kleinen Siedlung Sumba. Ein Ort, der nur über die oft einspurige Straße und nach einem langen Tunnel zu erreichen ist, aber auch ein Ort, in dem die Kinder eine Schule haben. Es scheint so, als würde auf den Färöer die „Zwergschule“ günstiger zu finanzieren sein als ein aufwendiges Schulbussystem. Hier in Sumba machten wir einen kurzen Spaziergang durch den Ort.

(© Wolfgang Fraedrich)

Dann ging es wieder zurück Richtung Norden nach Tvøroyri. Bei unserem Spaziergang durch den Ort mussten wir feststellen, dass hier deutlich weniger Betrieb ist als in den einschlägigen Reiseführern beschrieben.

In etwa einer Stunde hatten wir (samt Fischereihafen) die „highlights“ gesehen. Bis zur Fährschiffabfahrt blieben uns noch zweieinhalb Stunden.

(© Wolfgang Fraedrich)

Dies gab uns Gelegenheit, noch einmal nach Norden bis nach Sandvik zu fahren. Wir sind noch durch den alten Tunnel von 1970 gefahren, derzeit wird bereits ein neuer Tunnel zum Nordteil der Insel gebaut, der sehr viel tiefer im Berg verläuft. Aktuell werden die Zufahrten angelegt. Überhaupt ist die Infrastruktur auf und zwischen den Inseln sehr gut ausgebaut. Die Straßen sind alle asphaltiert, viele Inseln sind mit Tunneln verbunden. Zwischen Streymoy und Eysturoy wird im Süden auch Ende 2020 ein langer Tunnel dem Verkehr übergeben. Autobahnen gibt es nicht, die aber sind bei der geringen Verkehrsdichte auch nicht erforderlich, zudem gibt es dafür überhaupt nicht die notwendigen Trassen. Man müsste sie alle künstlich schaffen.

Um 17:30 Uhr fuhr das Fährschiff dann wieder zurück nach Tórshavn und von dort ging es auf der bereits mehrfach gefahrenen Route wieder zurück nach Miðvágur. Nach einem letzten Einkauf und dem notwendigen Tankstopp waren wir um 20:45 Uhr zurück in unserer Unterkunft.

1015 gefahrene Kilometer liegen hinter uns, wir waren in der nördlichsten (Viðareiði) und in der südlichsten Ortschaft (Sumba) der Färöer, wir haben acht der 18 Inseln des Archipel kennengelernt, haben zwei der Inseln auch mit dem Schiff angefahren, haben insgesamt 14 verschiedene Tunnel durchfahren, mehrere davon mehrfach. Mit vielen bunten Eindrücken und Bildern von faszinierenden Landschaften im Kopf fliegen wir nun morgen wieder über Kopenhagen nach Hamburg zurück.

Mittwoch, 29. Juli 2020

Regen und starker Wind die ganze Nacht über verhießen nichts Gutes für den heutigen Tag. Als wir gegen kurz nach 10:00 Uhr ins Auto stiegen, regnete es immer noch, wenn auch nicht so stark, und der Wind hatte kaum nachgelassen.

Im Norden der Färöer – so die Wetter-App – solle es weniger windig sein. Vielleicht die Chance, dort noch einmal die Drohne fliegen zu lassen?

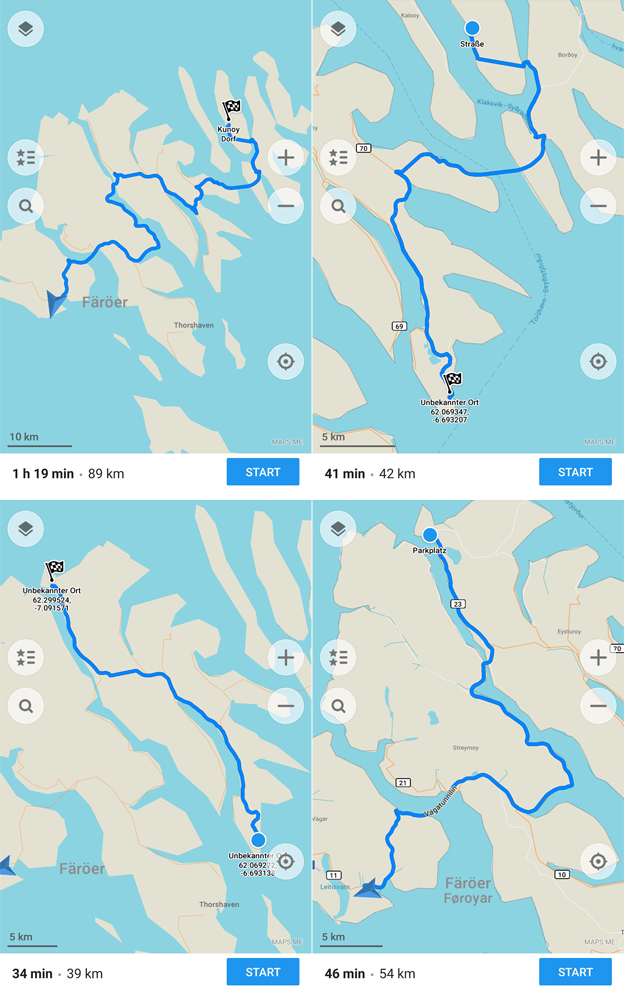

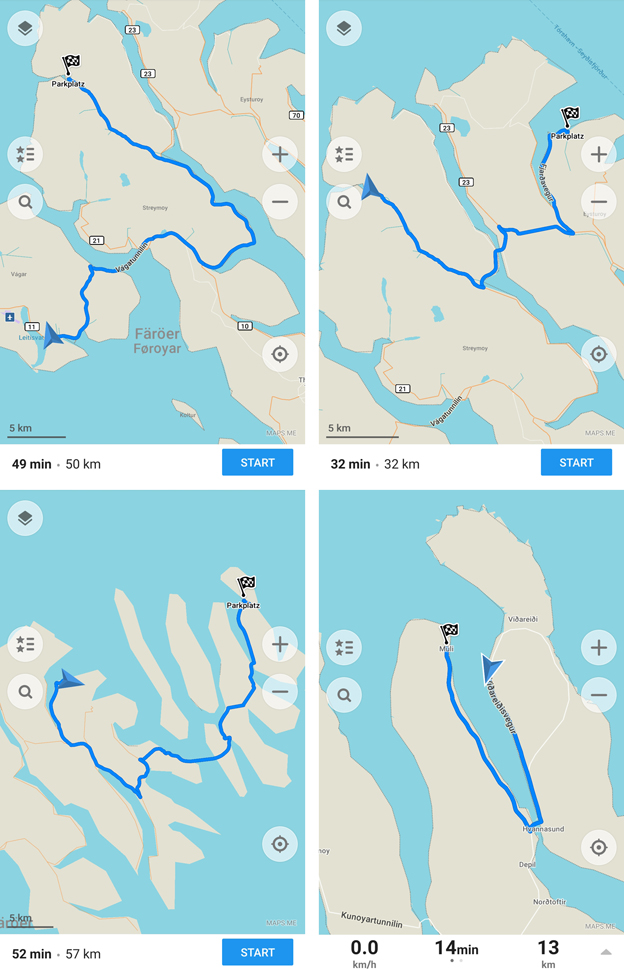

Als erste Ziel legten wir den kleinen Ort Kunoy auf der langgestreckten Insel Kunoy im Nordosten der Färöer fest (Routenkarte links oben). Dieser liegt am Fuß eines ausgeprägten Gletscherkars – wie viele andere Orte auf dem Archipel abgelegen, aber durch einen langen Tunnel angeschlossen.

(© MapsMe)

Dort erkundeten wir (im Regen) das vom eiszeitlichen Gletscher geprägte Gebiet. Der Untergrund der heutigen Moränenlandschaft war aufgrund des Regens zu morastig, sodass wir nicht in Richtung Wasserfall gehen konnten.

(© Julius Fraedrich)

Von Kunoy aus zog es uns dann in den Süden (Routenkarte rechts oben). Als Ziel gaben wir in unseren Routenplaner Æðuvík ein, einen winzig kleinen Ort weit im Süden des Insel Eysturoy.

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Auf dem Weg dorthin machten wir zunächst einen kurzen Fotostopp in Àrnirnar, um eine für die Färöer typische Fischindustrie zu fotografieren, dann einen weiteren Stopp unmittelbar südlich von Runavik. Wir stellten unser Fahrzeug an der Straße Nr. 15 auf einem Parkstreifen ab und umwanderten einen Teil des Toftavatns. Hierbei handelt es sich um einen Zungenbeckensee der letzten Eiszeit, der eingebettet in Grundmoränen liegt – eine eindrucksvolle Glaziallandschaft mit besonderer Flora und Fauna. Auf unserem Rundweg bewunderten wir Kunst und sahen diverse Pflanzen wie z. B. das Torfmoos, die für eine solche Landschaft typisch sind. Neben zahlreichen kleineren und größeren Geschieben (bis hin zu riesigen Findlingen) fielen auch die z. T. angeschnittenen Torfschichten auf.

(© Julius Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Auf dem hoch gelegenen Straße nach Æðuvík bot sich noch einmal ein phantastischer Blick auf das gesamte Zungenbecken.

(© Wolfgang Fraedrich)

Da es noch früh am Nachmittag war, beschlossen wir dann noch einmal in den äußersten Nordwesten der Insel Eysturoy nach Eiði zufahren. Auch dies ist ein sehr kleiner Ort. Nahezu prägend für das Siedlungsbild ist das kleine Fußballstadion, in dem immerhin eine Erstligamannschaft der Färöer zu Hause ist.

(© Julius Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Wir hatten das Auto vor der Kirche geparkt uns sind auch hinunter zum Niðaravatn gegangen, den wir zu einem Teil auf dem Rundweg umwandert haben. Auch hier waren insbesondere entlang der Uferzone Flora und Fauna zu bewundern.

(© Julius Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Der starke Wind jedoch machten uns „ziemlich mürbe“. Bei 9 °C Außentemperatur und etwa Windstärke 6 werden es gefühlt kaum mehr als 5 °C gewesen sein. Julius‘ Idee, den Höhenrücken südlich des höchsten Berges der Färöer (Slættaratindur, 882 m) zu überqueren und bis nach Gjógv an der Nordküste Eysturoys zu fahren (14 km), haben wir nach wenigen Kilometern unterhalb der Wolkengrenze abgebrochen.

Vom Slættaratindur hätten wir nichts sehen können und das Fahren auf der schmalen Straße würde bei Nebel bzw. dichten Wolken nicht unbedingt ein Vergnügen sein. Also wendeten wir an einem kleinen Parkplatz, fuhren wieder hinunter nach Eiði und von dort ging es wieder zurück nach Miðvágur, wo wir um 17:30 Uhr ankamen. Da die Restaurants in unserer Nähe alle geschlossen hatten, blieb nur der Einkauf an einer Tankstelle, um sich mir Abendessen zu versorgen.

Dienstag, 28. Juli 2020

Für den heutigen Tag hatten wir uns eine Tour auf die Insel Sandoy vorgenommen. Da hier die Anfahrt nicht so weit und die Insel selbst nicht so groß ist, sind wir erst gegen 10:45 Uhr losgefahren.

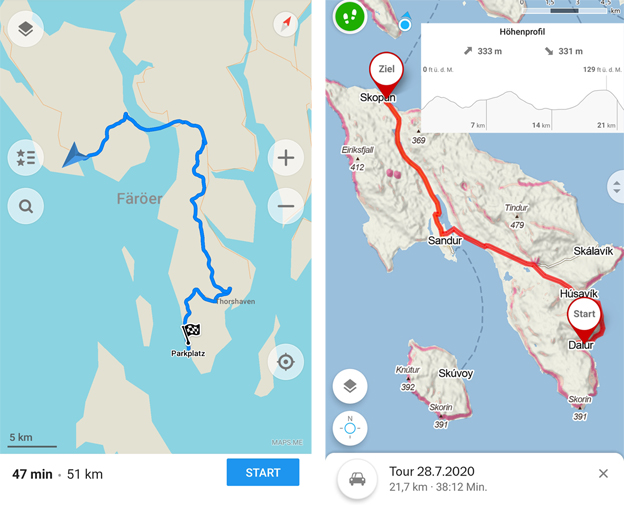

(© openstreetmap.org, links; Windy Maps, rechts)

Schon bald, nachdem wir den Tunnel zur Insel Streymoy durchfahren hatten, bogen wir nach rechts auf die Straße Nr. 50 ab. Auch dies ist eine „Buttercup Route“, also eine jener Strecken, die über die Berge hinwegführen (oder durch landschaftlich reizvolle Täler führen) und besonders schöne Ausblicke auf die Landschaft geben. Nachdem wir etwa 300 m ü. NN waren, hatten wir an einem kleinen Parkplatz einen phantastischen Blick in das U-förmig geprägte Tal mit dem äußersten Ende des Kollafjørður.

(© Julius Fraedrich)

Unser erstes Ziel am heutigen Tag war die kleine Siedlung Kirkjubøur mit den Resten der ehemaligen Bischofsresidenz (frühes 12. Jahrhundert bis 1557), zu denen auch die Ruine der St. Magnus Cathedral gehört.

(© Julius Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

Von Kirkjubøur aus ging es wenige Kilometer hinunter an die Küste zum Hafen Gamlarætt, wo um 13:15 Uhr die Fähre nach Sandoy ablegte. Nach etwa einer halben Stunde Fährschifffahrt legten die Fähre in Skopun auf Sandoy an.

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Von dort aus fuhren wir erst einmal 9 km bis nach Sandur, unterwegs wurde in einem Steinbruch an der Straße Nr. 12 eine Probe der „Upper Basalt Formation“ genommen.

(© Wolfgang Fraedrich)

In Sandur ließen wir unser Auto stehen und machten erstmal einen Rundgang durch den kleinen Ort zum Hafen und zurück, bevor wir wieder mit dem Auto die knapp 2 km bis zu dem Naturparkplatz vor dem Dünengürtel hinter dem Sandstrand zurücklegten. Es folgte ein kurzer Spaziergang durch die Dünen und am Stand entlang. Das wohl Faszinierendste waren die Kinder, die im 10 °C warmen Wasser des Atlantiks umherliefen. Sandur selbst fällt durch seine vielen bunten Häuser auf, viele davon sind allerdings nicht im allerbesten Zustand.

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Von Sandur aus ging es weiter nach Süden. Nach 8 km erreichten wir Husavik. Der kleine Ort wurde schon von den Wikingern gegründet. Im Mittelalter stand hier im heutigen Zentrum der 115 Einwohner-Gemeinde der Hof Heima á Garði, der der Legende nach einst Wohnsitz der reichsten Frau der Färöer gewesen sein soll. Heute erkennt man nur noch Reste der Grundmauern dieses Hofes.

(© Julius Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

In diesen meist abgeschiedenen Orten fragt man sich, wovon die Menschen leben. Sicher bringen die Schafe etwas Einkommen, aber Fischerei und Tourismus spielen keine bzw. kaum eine Rolle. Andererseits lassen die bei den Häusern geparkten Autos schon auf einen gewissen Wohlstand schließen. Und anders als bei uns im dünnbesiedelten ländlichen Raum leben hier auch zahlreiche Familien mit Kindern – auch Väter schieben die Kinderwagen durch den Ort! Und selbst die kleinen Siedlungen Sandur und Husavik haben noch eine Schule und einen Kindergarten.

(© Wolfgang Fraedrich)

Der abenteuerlichste Streckenabschnitt sollte folgen, die 5 km lange Straße nach Dalur – hoch oben entlang der tief abfallenden Steilküste, einspurig (wenn auch mit Haltebuchten), aber durch eine Leitplanke gesichert. Sie wird im Dumont-Reiseführer (S. 156) als „spektakuläres Stück Staßenbau auf den Färöer“ gepriesen.

(© Julius Fraedrich)

In Dalur gibt es mehr Häuser als der Statistik nach Einwohner. Der abgeschiedene Ort liegt umgeben von hohen Bergen an einer kleinen Bucht mit steinigem Strand.

(© Julius Fraedrich)

Dalur war der Scheitelpunkt unserer Tagestour. Wir fuhren anschließend wieder zurück nach Skopun, parkten unser Auto in der Wartespur vor dem Fährschiffanleger und spazierten noch durch den kleinen Hafenort. Auch hier war „absolut tote Hose“. Der einzige Laden im Ort, ein kleiner Supermarkt, hatte bereits ab 15:00 Uhr geschlossen, weil schon am Nachmittag mit den Feierlichkeiten anlässlich des Nationalfeiertags der Färöer (29. Juli, St.Olav’s Day) in Tórshavn begonnen hatten.

Pünktlich um 18:35 Uhr legte unsere Fähre Richtung Gamlarætt ab. Die Hoffnung, in Tórshavn noch für die nächsten Tage in einem der Supermärkte einkaufen zu können, zerschlug sich bald, denn heute galten nicht die normalen Öffnungszeiten für Werktage. Wie im Leben häufiger rettete uns der Shop in einer Tankstelle, auch dort gab es Butter, Käse, Milch und Getränke.

Die restlichen etwa 40 km bis nach Kristianshavn fuhren wir bei Regen, der am Abend begonnen hatte. Gegen 20:30 Uhr waren wir schließlich zurück in unserer Unterkunft.

Montag, 27. Juli 2020

Bis in den frühen Morgen hinein hatte es noch ziemlich stark geregnet, dann aber schien der Tiefausläufer, der während unserer ersten beiden Tage über den Färöer das Wetter bestimmt hatte, allmählich weitergezogen zu sein, bereits gegen 8:15 Uhr war ein „Hauch von Sonne“ zu sehen. Auch der Wind hatte nachgelassen. Der Weg führte heute bis in den Nordosten der Färöer auf die Inseln Borðoy und Viðoy.

ð

(© MapsMe)

In unsere Tour haben wir mehrfach „Buttercup Routes“ eingebunden, jeweils Abstecher, die nach Norden an die Küste führten. Die Straßen sind alle gut befahrbar und das Fahrverhalten der Färinger ist fern jeglicher Agressivität, wie sie für Deutschlands Straßen charakteristisch ist. Ohnehin ist die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 80 km/h, für einen Touristen, der beim Fahren auch die Landschaft wenigstens ein wenig genießen möchte, ist das schon meist zu schnell.

Besonders beeindruckend war auf der Insel Streymoy die Fahrt durch das Saksunardalur (vgl. hier) zur kleinen Siedlung Saksun – auf 11 km eine einspurige Straße, die aber etwa alle 500 m eine Wartebucht hat.

(© Julius Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

Ebenso faszinierend waren die Fahrten entlang der Fjorde. Die Trassen für die Straßen sind wie Kerben in die Talhänge hineingeschnitten worden. Mal fährt man relativ weit unten, mal schraubt man sich über Serpentinen nach oben, dies meist dort, wo dann ein Tunnel durch das Bergmassiv von der einen zur anderen Seite führt. Von der Küste aus wachsen vereinzelt Siedlungen nach und nach an den Hängen nach oben, oft sind die meist bunten Häuser gesäumt von Wiesen, die gerade erst vor kurzem ihre erste Maht hatten. Und allenthalben gibt es Schafe – gelbweiße, braune, schwarze. Meist sind sie scheu, mitunter queren sie vor dem Auto langsam die Straße oder – wie wir es auf der Rückfahrt erlebt haben – sahen sie in uns offenbar diejenigen, die ihnen besonders leckeres Futter „vorbeibringen“. Jedenfalls umringten sie uns solange, bis sie gemerkt haben, dass nichts zu holen ist und zogen friedlich, wenn auch meckernd, von dannen.

(© Wolfgang Fraedrich)

Neben den kleineren Ortschaften, die auch einen Hafen haben, gibt es auch viele Streusiedlungen, vielfach so abgelegen, dass man sich fragt, warum Menschen dort sesshaft geworden sind. Viele dieser Siedlungen sind Hunderte von Jahren alt, aber erst seit wenigen Jahrzehnten sind sie „an ihre Außenwelt“ infrastrukturell angebunden.

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Geologisch hatte die Tagestour Vieles zu bieten. Der Hang eines jeden Tals sieht aus, als wären Pfannkuchen übereinander gestapelt worden – Lavaschicht für Lavaschicht sind übereinander getürmt. Teilweise sind diese von den eiszeitichen Gletschern an der Oberfläche rundgeschliffen worden.

(© Julius Fraedrich)

Vielfach sind vulkanische Lockermaterialien zwischengeschaltet. Diese und auch Stricklavabildungen sind ein Beleg für den terrestrischen Vulkanismus. An den Talhängen der U-förmigen Trogtäler erkennt man überall Spuren von Gletscherschliff, Moränenablagerungen und Findlinge.

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Letztere unterscheiden sich von den durch die Frostsprengung in der jüngeren Zeit gelösten und dann heruntergestürzten Felsblöcke dadurch, dass sie kantengerundet sind. Dann gibt es keinen Talhang ohne Wasserfall und Erosionsrinnen. Viele Wasserfälle stürzen kaskadenartig in die Tiefe, wobei jede der „Treppenstufen“ durch eine härtere Basaltschicht geprägt ist.

(© Wolfgang Fraedrich)

Und schließlich sieht man auch wiederholt tief eingeschnittene, ganz schmale Täler („Klamm“). Diese markieren zumeist Verwerfungslinien in der starren Erdkruste des Nordatlantik, an denen die Erosionskraft des fließenden Wassers in dem harten Basaltgestein besonders günstige Bedingungen vorfindet.

(© Julius Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

In neun Stunden haben wir heute schon fast die gesamte Vielfalt der Färöer erleben dürfen. Auch vom Wetter her war viel dabei. Sonnenschein, wechselnde Bewölkung, tief hängende Wolken (sodass wir fast im Nebel fuhren), dies dann mit Sprühregen, Wind und fast Windstille – die beste Voraussetzung dafür, erstmals de Drohne aufsteigen zu lassen.#

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Sonntag, 26. Juli 2020

Damit wir uns nach unserem feuchten Vormittagsprogramm erstmal „trockenlegen“ können, machen wir eine Pause. Das gibt die Gelegenheit, einen ersten Bericht hochzuladen.

Die Nacht zum heutigen Sonntag war stürmisch, jetzt wissen wir auch, warum die Häuser hier mit dicken Seilen im Felsen verankert sind.

(© Wolfgang Fraedrich)

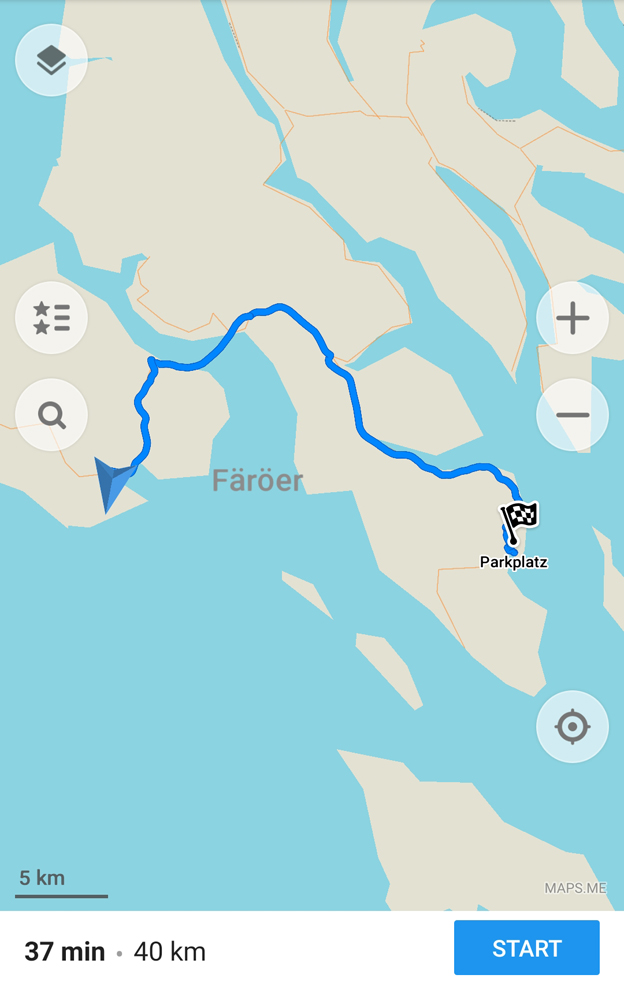

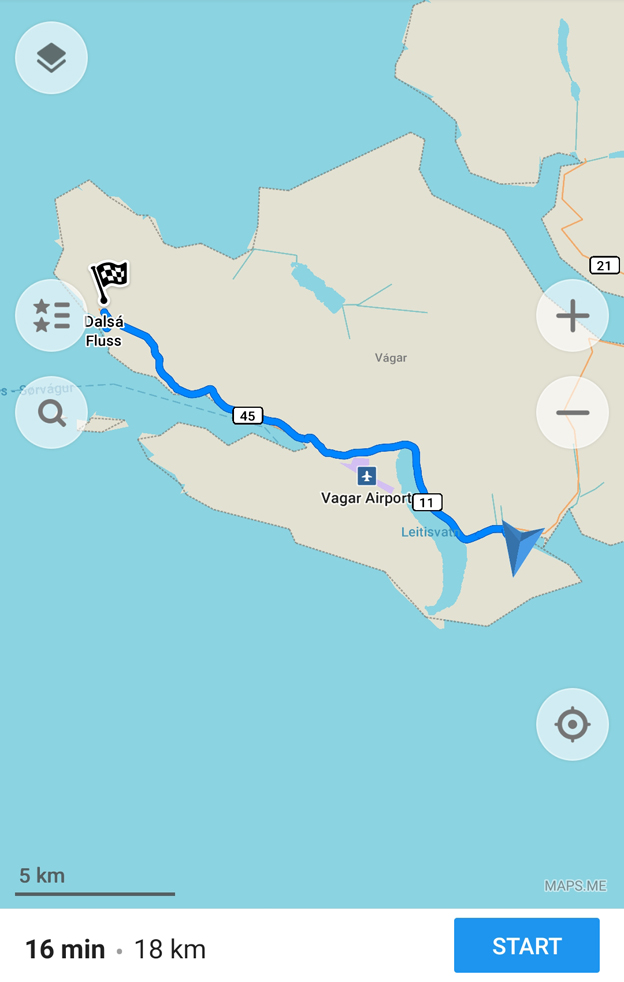

Frühstück war erst um 9:15 Uhr, um etwa 10:00 Uhr entschlossen wir uns zu einer Fahrt in die Hauptstadt Tórshavn – allerdings mussten wir der Wetterkarte nach davon ausgehen, dass wir in den Regen hineinfahren. Die Fahrt zu unserem Zielpunkt am Hafen dauerte etwa 35 Minuten und führte über die Straße Nr. 10.

(© MapsMe)

Beeindruckend sind die hohen Wände der Trogtäler, über die an vielen Stellen Wasserfälle – zum Teil kaskadenartig aufgrund des unterschiedlich widerständigen Vulkangesteins – das Wasser Richtung Meer führen. Auffällig sind in den Hängen auch leichte „Vorwölbungen“, die wie ein Band parallel zum abfallenden Talboden verlaufen. Es scheint, als würden sie als ehemalige Trogschultern die Oberkante der Gletscher in der Spätphase der letzten Kaltzeit markieren. Bei hoffentlich bald besserem Wetter folgen auch Fotos.

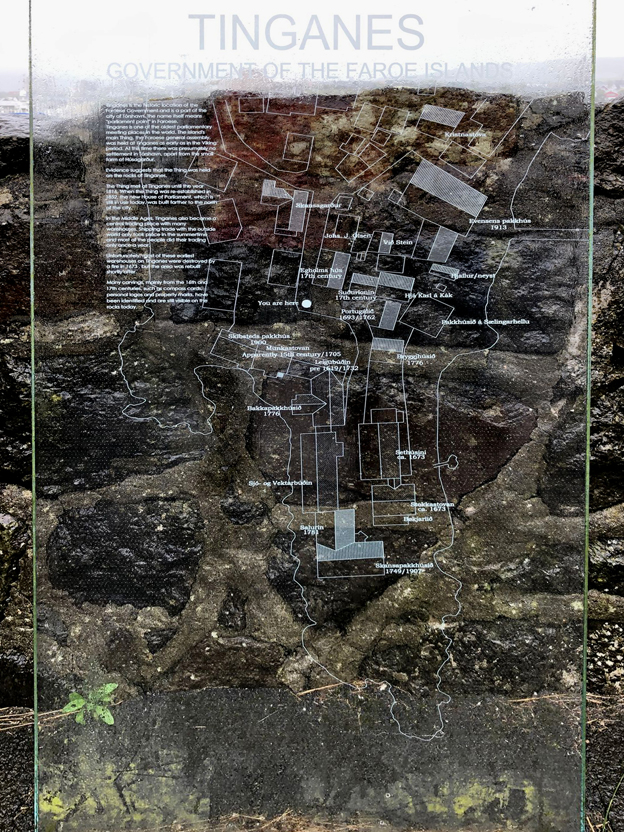

Bei Regen und Wind machten wir uns in Tórshavn zu einem Rundgang in der Altstadt, im Regierungsviertel und im Hafengebiet auf. Vermutlich ist die Kombination aus diesem Wetter und dem Stadtrundgang für einen „Färöer-Einstieg“ die Grundlage für alle weiteren Erkundungen auf den Inseln.

Man sieht an vielen Stellen, dass die Altstadt zu einer Zeit entstanden ist, als es noch keine Autos gab.

(© Wolfgang Fraedrich)

Die meist schwarzen bis dunkelbraunen Holzfassaden schließen auf ein Fundament aus Basaltgestein an, das oft weiß gestrichen ist. Traditionell haben die alten Häuser Grasdächer.

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

Eine weitere typische Fassadenfarbe ist das Rot, das auch die Gebäude im Regierungsviertel prägt. Das Parlamentsgebäude und die Büros des Premierministers sowie verschiedener Ministerien haben hier ihren Platz auf der Halbinsel Tinganes. Hier steht man einfach vor der Tür zum Büro. So nahbar sind die Regierungschefs in Berlin, London oder Washington nicht.

(© Julius Fraedrich)

(Fotomontage, © Wolfgang Fraedrich)

Der Hafen von Tórshavn ist geprägt durch Fährschiffe, die u. a. den Verkehr zu einigen anderen Inseln der Färöer abwickeln, aber Tórshavn auch als Zwischenstation für die Fährverbindung zwischen Dänemark (Hirtshals) und Island (Seyðisørður) nutzen. Darüber hinaus liegen hier zahlreiche Fischerboote und auch Privatyachten.

(© Julius Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

Nach unserem etwa zweistündigen Rundgang ging es zunächst wieder zurück nach Kristianshavn, denn Kleidung und Schuhe waren gut durchnässt und mussten erstmal getrocknet werden.

Da es nach wie vor kräftig regnete und stürmte, zogen wir es zunächst mal vor, alles zu trocknen. Gegen 17:30 Uhr brachen wir dann wieder auf, es hatte aufgehört zu regnen. Wir fuhren zunächst einmal um den Hafen von Miðvágur herum, um uns die Fischzuchtfarmen aus nächster Nähe ansehen zu können.

(© Julius Fraedrich)

Dann ging es weiter nach Sørvágur, um dort im Cafe Fjøräoy lecker zu Abend zu essen. Dort brachen wir dann etwa gegen 19:00 Uhr wieder auf und fuhren weiter nach Nordwesten entlang der „scenic route“ („Buttercop route“) bis zum Ende nach Gásadalur (zu deutsch Gänsetal). Faszinierend war die Fahrt durch einen etwa 1,6 km langen Tunnel – ohne Beleuchtung, mit dem erst im jahr 2006 der kleine Ort Gásadalur eine Anbindung an das Straßenverkehrsnetz bekommen hatte. Bis dahin galt Gásadalur als eine der entlegendsten Siedlungen Europas, weil es nur über einen sehr schwierigen Pfad zu Fuß oder mit dem Hubschrauber erreichbar gewesen ist.

(© Julius Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

Dort ging es zu Fuß etwa 300 m bis zur Küste, um einen faszinierenden Blick auf den Múlafossur, einen Wasserfall, über den der kleine Fluss Dalsá direkt in den Atlantik stürzt.

(© Julius Fraedrich)

Auf dem Rückweg zum geparkten Auto hatten wir das Panorama mit dem eiszeitlich überformten Talausgang vor uns, konnten dabei auch Moränen in Augenschein nehmen. Die Nordwestküste der Insel Vágur öffnen sich ganz eindrucksvoll mehrere Trogtäler (vgl. hier).

(© Julius Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Der „Von-Hand-Windtest“ bewies, dass ein Aufstieg der Drohne heute wenig sinnvoll gewesen wäre.

(© Wolfgang Fraedrich)

Mit einigen Fotostopps auf den Rückweg erreichten wir um 21:00 Uhr wieder unsere Unterkunft in Kristianshavn.

Samstag, 25. Juli 2020

Der Tag beginnt um 6:20 Uhr. Bereits um 6:50 Uhr sind wir – Julius und ich – beim Frühstück. Um 8:00 Uhr fährt uns ein Taxi zum Terminal 3 des Flughafens. Das Prozedere des „Self Baggage Drop Off“ funktioniert hier absolut reibungslos innerhalb weniger Minuten (warum muss es in Hamburg so umständlich und störanfällig sein?). Der Security Check läuft ebenso problemlos. Obwohl nur vier von 25 Check-Linien geöffnet sind, dauert es nur einige Minuten. Der Gang zum Gate glich der Wanderung durch eine Geisterstadt. Allenfalls einer von zehn Shops hat geöffnet, und nur die wenigsten Cafés bzw. Restaurants empfangen Kunden.

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Das Boarding läuft für den hinteren und den vorderen Teil des Airbus 320neo aufgrund der Coronavorgaben für die Airlines separat. Pünktlich um 10:00 Uhr erfolgt der Start. In einem Bogen steigt der Airbus in den Himmel, gibt uns noch einen Blick auf Kopenhagen.

(© Julius Fraedrich)

(© Julius Fraedrich)

Nach 2:05 Std. ist das Ziel erreicht. Der Anflug erfolgt über den Sørvágsfjørður, für den Piloten nicht ganz einfach, weil er noch wenige hundert Meter über dem Boden eine leichte Rechtskurve fliegen muss, erst dann sieht er die Landebahn.

Nach der kurzen Passkontrolle und dem Aufnehmen des Gepäcks werden aktuell alle ankommenden Fluggäste auf Vágar in ein großes Zelt neben dem Terminalgebäude geleitet, wo ein Covid19-Abstrich erfolgt. Der Grund liegt auf der Hand: Die Färöer sind längst „coronafrei“ und möchten, dass es so bleibt.

Danach nehmen wir unser Mietfahrzeug in Empfang (Lexus/Hybrid/Automatic) und fahren zu unserer Unterkunft „Kristianshavn“ in Miðvágur, nicht weit enttfernt vom Flughafen.

(© Google Maps)

(© Wolfgang Fraedrich)

Unser Vermieter muss erst kommen, die Zeit überbrücken wir mit einem ersten Einkauf im Supermarkt, um den Mittagshunger stillen zu können. Um 14:00 Uhr können wir unser Zimmer beziehen – ein Zimmer mit Blick auf den Hafen von Miðvágur.

(© Wolfgang Fraedrich)

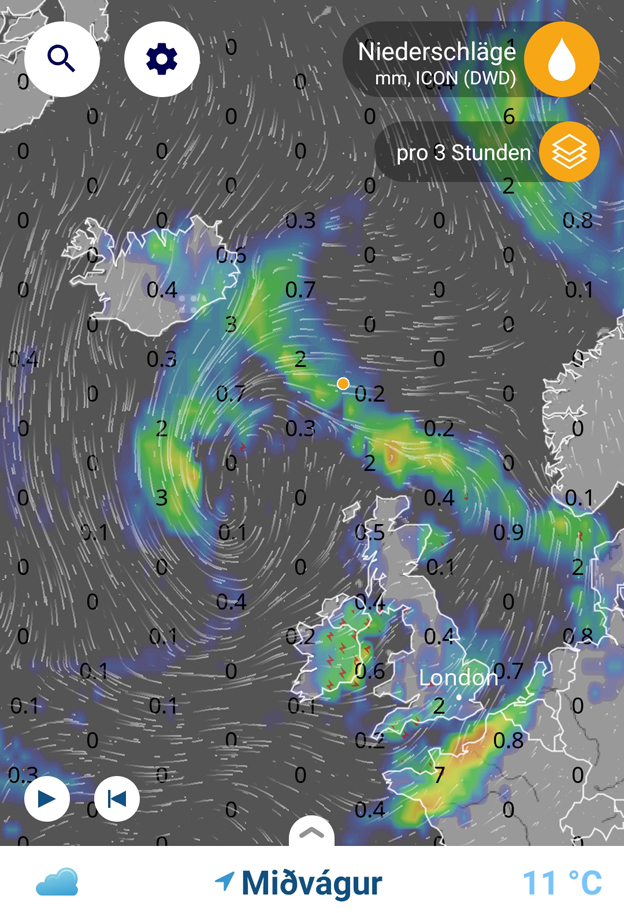

Anders als vorhergesagt, war es bisher trocken, aber das Tiefdruckgebiet im Nordatlantik mit seinem Frontensystem wird Niederschläge und stärkeren Wind mit sich bringen.

(© Ventusky)

Wir nutzen die Zeit bis zum Regen für eine Fahrt Richtung Süden nach Sandavágur, um dort einzukaufen. Doch der Supermarkt dort hat wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Daher geht es wieder zurück nach Norden. In der Bucht vor Sandavágur sehen wir die ersten Lachsfarmen.

(© Wolfgang Fraedrich)

(© Wolfgang Fraedrich)

Weiter geht es nach Sørvágur. Wir schauen uns dort im Ort ein wenig um.

Auf dem Rückweg kaufen fürs Wochenende noch einmal in Miðvágur ein. Da heute Abend noch kein Restaurantbesuch erlaubt ist (Corona-Auflage), wird selbst gekocht. Aber wir genießen es schon jetzt, ohne Maske unterwegs sein zu können, allerdings sind wir auch nicht allzu vielen Menschen begegnet, auch beim Einkaufen nicht.

Am Abend stürmt und regnet es, und dennoch gibt es ganz harte Färinger, die sich am Feierabend mit einem Ruderboot durch die Wellen kämpfen und sich unsere Bewunderung verdienen – aber vermutlich kennen sie es kaum anders.

(© Wolfgang Fraedrich)

Die ersten Eindrücke sind super. Die Färöer sind schon eine andere Welt. Die Häuser haben ein bisschen was von der isländischen Architektur, die Menschen strahlen Ruhe aus und sind sehr freundlich. Im Gegensatz zu Island gibt es kein flaches Land. Die steilen Talhänge der Fjorde (vgl. Text am Ende dieses Blogs) lassen die Erosionskraft der eiszeitlichen Gletscher erahnen.

Freitag, 24. Juli 2020

Wir fahren um 17:00 Uhr zu Hause los. Nach nicht einmal 15 Minuten hält das Taxi vor dem Terminal 1 des Helmut-Schmidt-Airport. Die Aufgabe des Gepäcks durch uns selbst scheiterte, weil die Systeme nicht richtig funktionieren wollten. Entweder wurde die bereits ausgedruckte Bordkarte nicht gelesen oder das Gepäckstück auf der Waage wurde nicht erkannt – und der Mitarbeiter, der die Kunden dort betreuen sollte, hatte sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Also ging es ganz traditionell weiter – das geht auch! Der Sicherheits-Check lief in Hamburg selten so reibungslos wie heute, der reduzierte Flugbetrieb ist deutlich spürbar. Vermutlich deswegen wird auch beim Bodenpersonal gespart, anders war nicht zu erklären, dass das Gepäck erst endgültig in der Maschine verstaut war, nachdem schon 20 Minuten vorher die Ansage „boarding is completed“ gekommen war.

(© Wolfgang Fraedrich)

Um 19:30 Uhr hob der Regionaljet, eine Propellermaschine, ab. Nördlich vorbei an der Lübecker Bucht ging es weiter nach Nordosten. Beim Landeanflug ging es dicht an der schwedischen Südwestküste vorbei, um 20:20 Uhr landete das Flugzeug.

(© Wolfgang Fraedrich)

Passkontrolle und Gepäckaufnahme liefen zügig ab, sodass wir die gut 20 Minuten bis zu unserem Best-Western-Hotel zu Fuß zurückgelegt haben.

Im Hotel waren kaum Gäste, auch das Restaurant hatte geschlossen. Nach kurzem Einkauf von Getränken und etwas zum kalten Abendbrot ging es aufs Hotelzimmer. Schließlich müssen wir am nächsten Morgen früh aufstehen.

Und hier einige Grundlageninformationen zu den Färöer:

Die Färöer haben eine interessante Entwicklung durchlaufen

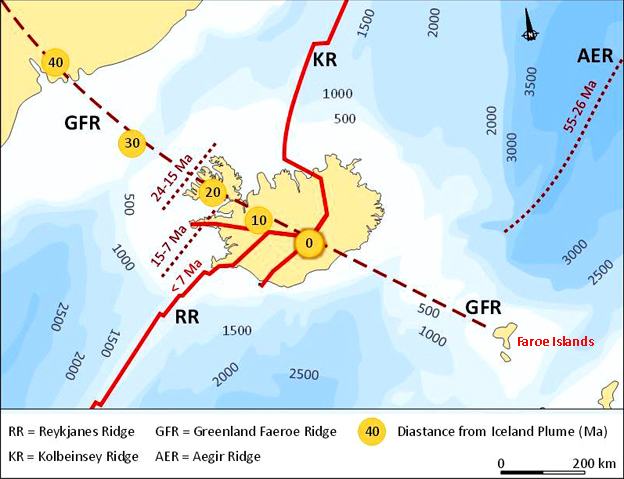

Der Archipel der 18 Färöer-Inseln liegt etwa 500 km nordnordwestlich vom Norden Schottlands entfernt im nördlichen Atlantik. Es ist der Rest eines ursprünglich sehr viel höher aufragenden Plateaus des sogenannten Grönland-Färöer-Rückens (siehe Abbildung), eines zumeist untermeerisch verlaufenden Gebirgszuges, der im Bereich Islands den Verlauf des Mittelatlantischen Rückens etwa in einem Winkel von 90° kreuzt.

Ihre ursprüngliche Entwicklung begann zu Beginn des Paläogens vor etwa 65 Mio. Jahren durch intensiven Hot-Spot-Vulkanismus in Kombination mit den vulkanischen Aktivitäten der Ozeanbodenspreizung (engl. sea floor spreading) im Bereich des Nordatlantiks, als sich nach und nach ein nach Schätzungen bis zu 4000 m hohes Vulkanplateau bildete. Seitdem driftet der Vulkankomplex Richtung Ostsüdost und hat auf dieser „Reise“ viel erlebt.

(© Wolfgang Fraedrich)

In der Frühphase der Entwicklung der Färöer vollzog sich eine deutliche Klimaveränderung. Am Übergang vom Paläozän zum Eozän vor etwa 56 Millionen Jahren wurde es so warm, dass sich Kohle führende Sedimente ablagern konnten., die sich zu den Vulkaniten „gesellten“. Auch heute noch werden auf der im Süden gelegenen Insel Suðuroy – in der Nähe von Hvalba – etwa 1000 t/a gefördert. Der aktive Vulkanismus, aus dessen Basalten der Archipel im Wesentlichen aufgebaut ist, endete vor etwa 54 Mio. Jahren im älteren Eozän.

Während der letzten Kaltzeiten war der Färöer-Komplex weitgehend von Gletschern bedeckt, die u. a. eindrucksvolle Trogtäler schufen. Durch den nacheiszeitlichen Meeresspiegelanstieg kam es zur Überflutung vieler dieser Trogtäler. Es bildeten sich die Fjorde, die die Inseln heute prägen. Die zum Teil hoch aufragenden Steilküsten hat seitdem die unaufhörlich wirkende marine Abtragung geschaffen. Besonders an diesen Steilküsten offenbart sich durch die prägnante Folge von Basalt– und Tuffschichten ein Einblick in die Entstehungsgeschichte der Färöer.